近日,走进97岁的抗战老兵穆辉家中,一进门,就看见老人坐在沙发上,电视上正在播放红色电视剧。老人现在虽然耳背,但电视里只要播放革命题材的影视作品,都会看一会。

“妈妈是第三次脑梗后,逐渐丧失了语言功能,近几年又患上了老年痴呆症。”老人的大女儿韩燕飞说。

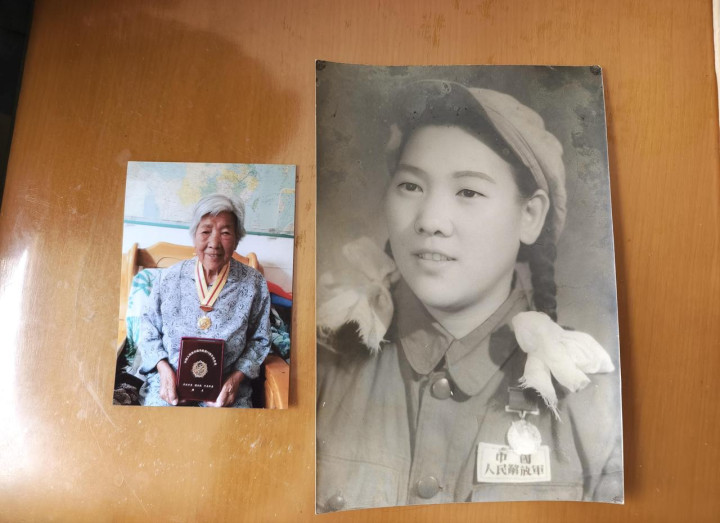

穆辉家中陈设十分简单朴素,一张张泛黄的老照片和证件十分显眼,见证着那段战火纷飞的岁月。

看着老照片中穆辉年轻清秀的面庞,记者不禁想问:十几岁的天真少女,为何会坚定地走上革命道路呢?

抗战老兵穆辉。

翻开穆辉早已泛黄的干部履历表,或许可以知道答案。在参加工作时家庭经济状况一栏写着:家有房两间,土地三亩,全家六口人仅仅依靠穆辉父亲在外给人家做长工维持生计。

1928年4月16日,穆辉出生于河北省安平县马江村,在读小学时,接受到先进的革命进步思想。

出身贫农的穆辉,目睹日寇铁蹄践踏家园,残害同胞,幼小的心灵逐渐有了革命的萌芽。

1944年,抗日战争正在晋察冀地区激烈地进行,中国共产党领导敌后抗战工作,并在敌占区组织人民群众进行艰苦卓绝的战斗,同时,成立了“小会”“妇救会”“儿童团”“民兵连”等群众团体,用地道战、麻雀战游击战打击敌人,支援抗日前线。

也就是在这个时候,年轻的穆辉毅然决然加入了“妇救会”,秘密参加抗日救亡活动,并在战中火线入党,成为一名无产阶级先锋队战士。“妈妈说过那时候,她们还小,个子小,目标小,负责为敌后游击队送情报。冬天,她们会把情报缝在棉衣里头,来回交换情报。”韩燕飞说。

抗战老兵穆辉(右一)同子女一起接受采访。

韩燕飞还讲述起妈妈穆辉在抗战时期一次惊心动魄的战场经历,在1944年秋天的一天,穆辉和“妇救会”同志们用小推车满载粮食、弹药、布鞋、衣服等支前物资。浩浩荡荡走在通向抗日战士营地的路上,忽然有一颗日本鬼子飞机投下的炸弹落在她前面王大姐的身旁,她看着吱吱冒烟的炸弹,大喊一声:“有炸弹,快卧倒”,便一个箭步冲上去,死死趴在王大姐身上。刹那间炸弹爆炸,掀起满天泥土落在她的头上、身上,幸运的是她们两人安然无恙。王大姐起来后紧紧搂住穆辉,连声感谢她救了自己的命。

“那时候,大家都评价妈妈小小的年纪,就能牢记毛主席的教导,一不怕苦,二不怕死,关键时刻能够冲上去,舍己救人。”韩燕飞说。

在抗战的那些日日夜夜里,穆辉忘我工作着,不断把“妇救会”的指示传达给千家万户,不断组织群众将抗日物资用小榔头车送往前线,她的身影穿梭在村庄、前线、支前路上。有一次穆辉看到一个八路军战士穿着露出大拇指的鞋,脚都磨出血来,便将自己的鞋脱下来穿在小同志的脚上,自己光着脚走回来。

善于歌唱的穆辉常常把那首“大刀向鬼子们的头上砍去”,唱给抗日战士听、唱给妇救会员听、唱给村民听,鼓舞前线战士打胜仗,多消灭日本鬼子,鼓舞妇救会员支前有劲头,鼓舞村民种好地,多打粮食,支援前线。

今年97岁的穆辉从中学时期就开始参加革命活动。

就在穆辉肩挑情报传递与战地救护双重重任,在日军封锁线间穿梭如燕的时候,同一片土地上,穆辉未来携手一生的爱人——韩书臻也在枪林弹雨中成长。

1938年,年仅13岁的韩书臻毅然投身抗日儿童团,次年加入八路军120师359旅,从冀中平原的炮火中起步,成长为一名战地卫生员。在随后的岁月里,他随部队转战太行山、陕甘宁根据地,亲历南泥湾大生产运动的垦荒岁月。在重大战役中,他搭建起“移动救护站”,在枪林弹雨中争分夺秒抢救伤员。

这对革命青年在烽烟中相识相知,共同的信仰让他们在1950年随解放宁夏的队伍,将人生扎根在西北大地,书写着属于他们的战地浪漫。

穆辉与韩书臻合影。

“爸爸妈妈都是老革命,从小就给我们姊妹讲革命战斗故事,有着很严格的家教家风,虽然父母工作忙,一家人聚少离多,但大家从小到大为人都很正直,一直是听党话、跟党走。”韩燕飞说。

[人物简介]

穆辉,女,汉族,河北省安平县人,中学时期参加革命活动,1944年在安运书同志的介绍下加入了党组织,参加了安平县马江村村委会和妇救会领导的发动群众、传递情报、支援前线的秘密活动。1947年参加中国人民解放军,在晋察冀军区预备医院二分院从事战地医院护士工作。在参加平津战役中救护成绩突出,荣立两次三等功。(宁夏日报记者何耐江杨嘉琪文/图/视频)

亿策略-亿策略官网-线下配资官网-在线配资论坛官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。